Neben dem Wittgenstein-Preis zählen die START-Preise zur prestigeträchtigsten und höchstdotierten wissenschaftlichen Auszeichnung Österreichs. Die Förderung richtet sich an aufstrebende Spitzenforschende, denen die Möglichkeit gegeben wird, auf längere Sicht und finanziell abgesichert ihre Forschungen zu planen. 2023 betrug das Antragsvolumen in Summe rund 146 Millionen Euro, davon kamen rund 48 Prozent aus dem Bereich Naturwissenschaften und Technik, 29 Prozent aus dem Bereich Biologie und Medizin sowie 23 Prozent aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die acht geförderten Projekte kommen aus allen Fachdisziplinen und werden mit jeweils 1,2 Millionen Euro gefördert.

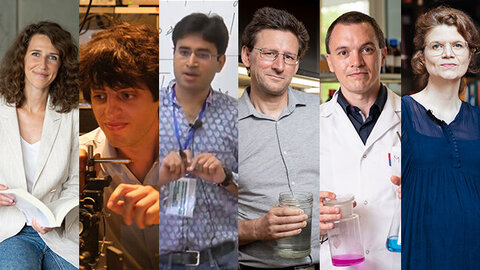

FWF-START-Preise 2023

- Startseite /

- Entdecken /

- Austrian Science Awards /

- FWF-START-Preise

Verstehen, wie Mikroorganismen im Wasser das Klima beeinflussen

Mikroorganismen in aquatischen Ökosystemen produzieren laufend Methan und bauen es wieder ab. Die Umweltmikrobiologin Barbara Bayer will herausfinden, welche Prozesse genau dahinterstehen – und wie die Überdüngung von Seen und Meeren den natürlichen Methankreislauf beeinflusst. In ihrem START-Projekt quantifiziert sie die Methanproduktion in Oberflächengewässern und identifiziert, welche Mikroorganismen daran beteiligt sind. Ein Ziel ist, ein mechanistisches Verständnis davon zu erlangen, wie sich die Überdüngung von aquatischen Ökosystemen auf die Prozesse des natürlichen mikrobiellen Methankreislaufes auswirkt.

Barbara Bayer ist Postdoctoral Researcher am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien, wo sie Biologie und Ökologie studierte. Im Jahr 2019 promovierte sie am Institut für Limnologie und Bio-Ozeanographie der Universität Wien und arbeitete danach zwei Jahre lang als Research Fellow an der University of California, Santa Barbara.

Projektleiter:in

Barbara Bayer

Forschungsstätte

Universität Wien, Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft

Projekttitel

Microbial methane cycling in aquatic ecosystems

Erforschen, wie Hautzellen miteinander interagieren

Die Zell- und Entwicklungsbiologin Stephanie J. Ellis erforscht, wie Hautzellen die „Fitness“ ihrer Nachbarn überprüfen, um sie gegebenenfalls auszusortieren. Bislang sind die Prinzipien hinter der Qualitätskontrolle ungeklärt. In ihrem FWF-START-Projekt versucht sie zu klären, weshalb manche Zellen eines Zellverbandes untergehen, während andere überleben. An der Haut als Modellorgan will Ellis untersuchen, nach welchen Prinzipien evolutionär „fitte“ Zellen von ihren weniger geeigneten Nachbarn unterschieden werden. Dazu greift sie auf ganz neue Technologien zurück.

Stephanie J. Ellis schloss 2014 ihr Doktorat in Zell- und Entwicklungsbiologie an der University of British Columbia in Kanada ab. Bis 2021 war sie als Postdoktorandin an der Rockefeller University in New York City tätig und erhielt den Human Frontier Science Program (HFSP) Grant, ein Stipendium der New York Stem Cell Foundation (NYSCF) sowie den NIH Pathway to Independence Award. Seit 2022 ist Ellis Junior-Gruppenleiterin an den Max Perutz Labs in Wien und lehrt als Assistenzprofessorin an der Universität Wien.

Projektleiter:in

Stephanie J. Ellis

Forschungsstätte

Universität Wien, Max Perutz Labs

Projekttitel

Zellkonkurrenz und Fitness-Sensing-Mechanismen in der Haut

Den Sinn im mathematischen Rauschen finden

Der Mathematiker Máté Gerencsér untersucht eine bestimmte Art von mathematischen Gleichungen, die sogenannten stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Die Wissenschaft versteht diese verrauschten Gleichungen und das Verhalten ihrer Lösungen noch nicht vollständig. Ihre mathematischen Grundlagen zu finden und Methoden zu entwickeln, wie man sie effektiv simulieren kann, würde nicht nur die Mathematik voranbringen, sondern könnte auch dazu beitragen, das mathematische Verständnis anderer Wissenschaftsfelder zu vertiefen.

Máté Gerencsér arbeitet als Associate Professor für „Numerics of Stochastic Differential Equations“ am Institute of Analysis and Scientific Computing an der TU Wien. Er studierte zunächst Mathematik in Ungarn an der Eötvös Loránd University in Budapest. Anschließend promovierte er 2016 an der University of Edinburgh und arbeitete nach einem kurzen Zwischenstopp an der University of Warwick, UK, als Postdoc am Institute of Science and Technology Austria (ISTA).

Projektleiter:in

Máté Gerencsér

Forschungsstätte

Technische Universität Wien, Institute of Analysis and Scientific Computing

Projekttitel

Stochastische PDEs und Renormierung

Die Brücke zwischen Quantenreich und Alltagswelt schlagen

Anders als herkömmliche Rechner basieren Quantencomputer auf den seltsamen Effekten der Quantenphysik, die es erlauben, dass Systeme verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen. Doch zwischen Quantenreich und Alltagswelt klafft ein Abgrund. Richard Küng will diesen überbrücken. Denn der größte Vorteil von Quantencomputern ist auch ihre Schwachstelle: Diese Systeme arbeiten mit Informationsträgern, die auf den Überlagerungseffekten der Quantenphysik beruhen, sogenannten Qubits. Doch die so verarbeiteten Daten können nicht ohne Weiteres in ein von normalen Rechnern – oder Menschen – lesbares Format gebracht werden. In seinem START-Projekt will der Quanteninformatiker die Mittel der Quanteninformationstheorie selbst nutzen, um dieses Ausleseproblem fundamental zu lösen, und dabei Zeit und Bitressourcen sparen. Darauf aufbauend sollen künstliche Intelligenzen lernen, sich in der Quantenwelt zu orientieren. Seine Ideen will Küng schließlich mit künftigen Quantencomputern praktisch umsetzen.

Richard Küng ist assoziierter Professor für Quanteninformatik an der Universität Linz. Nach seinem Studium an der ETH Zürich und der Promotion an der Universität Köln folgten ein mehrjähriger Forschungsaufenthalt am renommierten Caltech in Kalifornien, schließlich die Habilitation an der Universität Linz. Küng arbeitet an effizienten und einfachen Lösungen für Probleme der Informationsverarbeitung mit klassischen und Quantencomputern. Für seine Forschung erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Willi-Studer-Preis der ETH Zürich und den Kardinal-Innitzer-Preis der Erzdiözese Wien.

Projektleiter:in

Richard Küng

Forschungsstätte

Universität Linz, Institute for Integrated Circuits

Projekttitel

Quantenschatten: skalierbare Quanten-Klassisch-Umsetzer

Die Wirtschaft in eine nachhaltige Zukunft führen

Klassische Vorstellungen, wie Wirtschaft funktioniert, sind tief in Universitäten, Alltag und Politik verankert. In Anbetracht der Transformation, die durch die Klimakrise notwendig wird, sind sie jedoch oft kontraproduktiv. Der Sozioökonom Stephan Pühringer will dies ändern – mit interdisziplinärer Forschung. In seinem START-Projekt identifiziert er Ansätze, wie Nachhaltigkeit und sozioökonomische Transformation in Wissenschaft und Wirtschaft konzeptualisiert werden. Weiters analysiert er, wie sich ökonomisches Denken in verschiedenen Bereichen auswirkt und welche Player und Machtstrukturen in ökonomische Debatten involviert sind. Dies geschieht mit Methoden der Social Studies of Economics: Netzwerkanalyse, Diskurs- und Feldanalyse und performativen Studien. Ein besonderer Fokus des Projektes liegt auf EU-Politikpraktiken zur sozioökologischen Transformation.

Stephan Pühringer ist stellvertretender Leiter des Forschungsinstituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Universität Linz. Nach seiner Promotion in Ökonomie arbeitete er als Postdoc an der Cusanus Universität in Koblenz. Für seine Forschungstätigkeiten erhielt Pühringer bereits eine Vielzahl an Forschungsstipendien, etwa von der Arbeiterkammer, der Otto Brenner Stiftung und dem Wissenschaftsfonds FWF.

Projektleiter:in

Stephan Pühringer

Forschungsstätte

Universität Linz, Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft

Projekttitel

Nachhaltiger sozioökonomischer Wandel und ökon. Denken

Einsteins Geometrie neu denken

Der Mathematiker Clemens Sämann versucht, einen neuen Blickwinkel auf Einsteins Relativitätstheorie zu eröffnen. Er hat mit seinen Kolleg:innen einen Weg gefunden, den Ansatz der metrischen Geometrie auf die Allgemeine Relativitätstheorie anzuwenden – eine Kombination, die bisher nicht in Betracht gezogen wurde. Die Forschung könnte etwa zu neuen Erkenntnissen über das Wesen von schwarzen Löchern führen. In seinem START-Projekt versucht er, eine neue mathematische Betrachtungsweise für Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie zu etablieren. Mithilfe eines neuen Zugangs soll der – bisher für die Relativitätstheorie nicht anwendbare – Ansatz der metrischen Geometrie für die Beschreibung der Raumzeit nutzbar gemacht werden.

Clemens Sämann schloss 2015 sein Doktorat in Mathematik an der Universität Wien ab, 2019 folgte hier auch seine Habilitation. Bis 2022 war er Postdoc an der Universität Wien und im Rahmen des Schrödinger-Programms des Wissenschaftsfonds FWF zwei Jahre lang an der University of Toronto tätig. Aktuell hält Sämann eine befristete Stelle als Postdoctoral Research Associate am Mathematical Institute der University of Oxford.

Projektleiter:in

Clemens Sämann

Forschungsstätte

Universität Wien, Fakultät für Mathematik

Projekttitel

Lorentz Längenräume

Die Grenzen der Quantentheorien verschieben

Der Physiker Marcus Sperling untersucht eine fundamentale Theorie in der Physik – die Quantenfeldtheorie. Er entwickelt neue mathematische Methoden, um die kompliziertesten Aspekte davon Stück für Stück zu verstehen, und steigt dabei sogar in höhere Dimensionen auf. Damit möchte der Forscher zum grundlegenden Verständnis unserer Welt beitragen. In dem START-Projekt untersuchen sein Team und er eine große, repräsentative Unterklasse von supersymmetrischen Quantenfeldtheorien und nutzen sie als Laboratorium, um die Grundlagen für eine allgemeinere Quantenfeldtheorie zu finden. Dabei nutzen die Forschenden neuartige mathematische Methoden, um die Grundzustände und Symmetrien in supersymmetrischen Quantenfeldtheorien in verschiedenen Dimensionen systematisch zu beschreiben.

Marcus Sperling forscht derzeit am Shing-Tung Yau Center an der Southeast University in Nanjing in China an supersymmetrischen Quantenfeldtheorien an der Schnittstelle von Physik und Mathematik. Nach einem PhD an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in Hannover arbeitete er als Postdoc an der Universität Wien und danach am Yau Mathematical Sciences Center an der Tsinghua University in Beijing, China.

Projektleiter:in

Marcus Sperling

Forschungsstätte

Universität Wien, Fakultät für Physik

Projekttitel

Phasen von Quantenfeldtheorien: Symmetrien und Vacua

Gruppendynamik endlich genau verstehen

Der Psychologe J. Lukas Thürmer untersucht die Zusammenarbeit von Gruppen. Wie werden gemeinsam Entscheidungen getroffen und Probleme gelöst? Und wie ändert sich die Gruppendynamik, wenn einzelne Mitglieder unerwartet oder kritisch reagieren? Die Antworten will Thürmer durch den Einsatz neuester Technologien liefern. Relevanz hat das überall dort, wo Menschen miteinander kooperieren. In seinem START-Projekt widmet er sich der Frage, weshalb Gruppen oft daran scheitern, abweichende Leistungen, Informationen und Kritik zu nutzen. Er untersucht die Hypothese, dass abweichende Beiträge nur von Personen akzeptiert werden, die eine klare Absicht erkennen lassen, zum Wohle der Gruppe zu handeln. Dazu werden Versuchspersonen mit Aufgaben konfrontiert und die Gruppendynamik wird aus mehreren Perspektiven erfasst. Die Daten werden unter Anwendung von künstlicher Intelligenz ausgewertet und sollen Aufschluss über die Feinheiten von Teamwork geben.

J. Lukas Thürmer schloss 2013 sein Doktorat in Psychologie an der Universität Konstanz und der New York University ab. Nach Stellen in Pittsburgh und Göttingen sowie etlichen internationalen Forschungsaufenthalten leitet er heute eine Gruppe im Bereich „Politische und Interkulturelle Psychologie“ an der Universität Salzburg. Thürmer erhielt im Laufe seiner Forschungsarbeit mehrere Stipendien, unter anderem das renommierte ERC Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship der Europäischen Kommission, in dessen Rahmen er den Grundstein für sein START-Projekt legte.

Projektleiter:in

J. Lukas Thürmer

Forschungsstätte

Universität Salzburg, Institut für Psychologie

Projekttitel

Abweichler in Aufgabengruppen