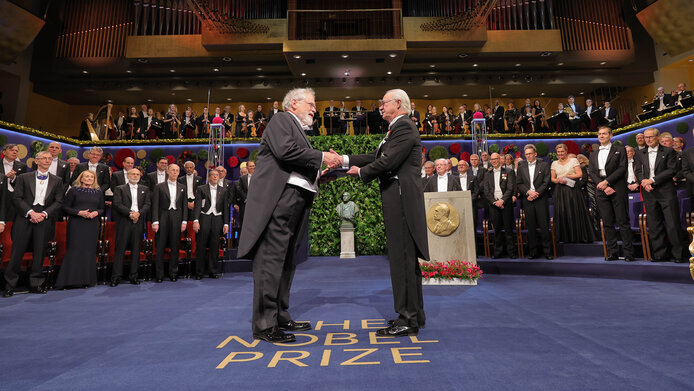

Der 29. September 2017 war ein besonderer Tag für die Quantenforschung. Wissenschaftler:innen und Journalist:innen versammelten sich, um einem noch nie dagewesenen Ereignis beizuwohnen: einer Videokonferenz zwischen Wien und Peking, die mittels Quantenkryptografie verschlüsselt war. China hatte im Jahr davor den Satelliten Micius ins All geschickt, der die quantenverschlüsselte Kommunikation zwischen den Kontinenten ermöglichte. Micius erzeugte verschränkte Lichtteilchen mit zufälliger Schwingungsrichtung, die an Bodenstationen in Xinglong und Graz geschickt wurden. Mit ihrer Hilfe konnte ein Quantenschlüssel erstellt werden, der das Gespräch völlig abhörsicher machte. Der Name eines der Teilnehmenden an der Videokonferenz von 2017 ist untrennbar mit dem Forschungsprozess verbunden, der diese Anwendung ermöglicht hat: Anton Zeilinger. Der Quantenphysiker und nunmehrige Physiknobelpreisträger war 2017 auch ÖAW-Präsident und konferierte quantenverschlüsselt mit seinem chinesischen Amtskollegen Chunli Bai.

Satellit Micius war 2017 auch der Hauptdarsteller eines weiteren Experiments – ebenfalls in einem Forschungsbereich, den Zeilinger in seinen Experimenten maßgeblich mitgeprägt hat: jenem der Quantenteleportation. Jian-Wei Pan, ein Schüler Zeilingers, zeigte, dass die Zustände verschränkter Teilchen Hunderte Kilometer zwischen Satellit und Bodenstation und durch das Weltall übertragen werden konnten. Es konnten zwei Bodenstationen, die 1.200 Kilometer voneinander entfernt lagen, durch Teleportation von Teilchenzuständen verbunden werden. Der frühere Rekord stammte vom Wegbereiter selbst. Zeilinger hatte 2012 Quantenzustände über 140 Kilometer – zwischen den Inseln La Palma und Teneriffa – übertragen.

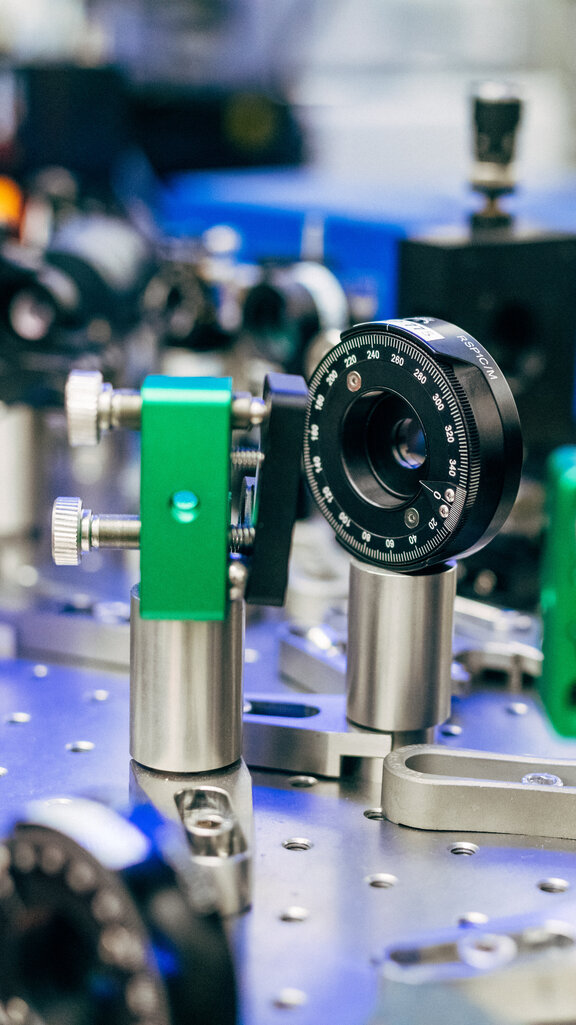

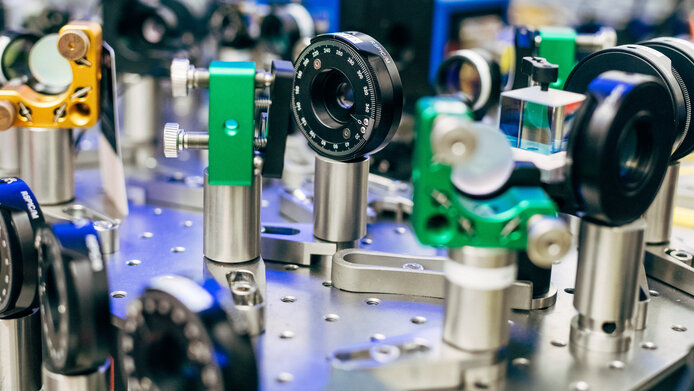

Die aufsehenerregenden Experimente gaben einen deutlichen Blick auf Anwendungen frei, die unsere Welt verändern. Sie lassen eine Zukunft erahnen, die von Netzwerken, Computern und Kommunikationsinfrastrukturen auf Quantenbasis geprägt sein wird. Gleichzeitig machten sie aber auch die Erkenntnisse zum erstaunlichen Phänomen der Quantenverschränkung greifbar, die durch eine Vielzahl von revolutionären wissenschaftlichen Ideen und bahnbrechenden Experimenten über Jahrzehnte hinweg entstanden sind. Diese Entwicklung hat Zeilinger, dessen Forschung bereits ab 1980 vom Wissenschaftsfonds FWF mit insgesamt mehreren Millionen Euro unterstützt wurde, wesentlich mitgeprägt.