Die besten Ideen kommen manchmal dann, wenn man sie am wenigsten erwartet: Wolfgang Lechner etwa wachte bei einem Konferenzbesuch in Dänemark mitten in der Nacht in seinem Hotelbett auf und hatte einen Geistesblitz. Der Innsbrucker Quantenphysiker wusste plötzlich, wie sich eine revolutionäre Architektur für Quantencomputer doch noch umsetzen lässt. Ein Ansatz, der unter anderem von Lechner selbst bereits mathematisch falsifiziert worden war, entkam in der veränderten Form der mathematischen Unmöglichkeit. Der nächtliche Geistesblitz führte zu einem Patent und einige Jahre später, im Jahr 2020, zur Gründung von ParityQC, einem Spin-off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Ziel ist es, Quantencomputing neu zu denken und dabei wesentliche Probleme bisheriger Architekturen, die mit zunehmender Größe schwer kontrollierbar werden, zu lösen.

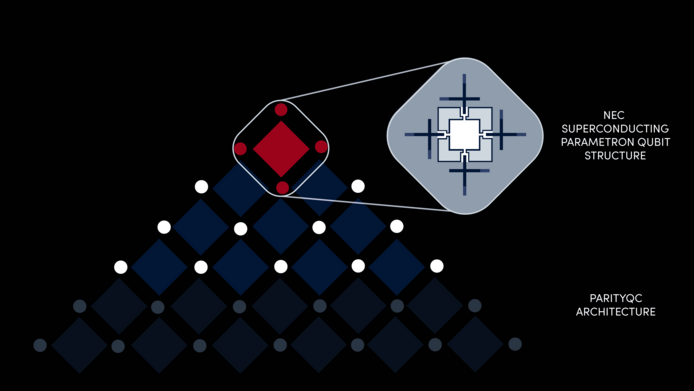

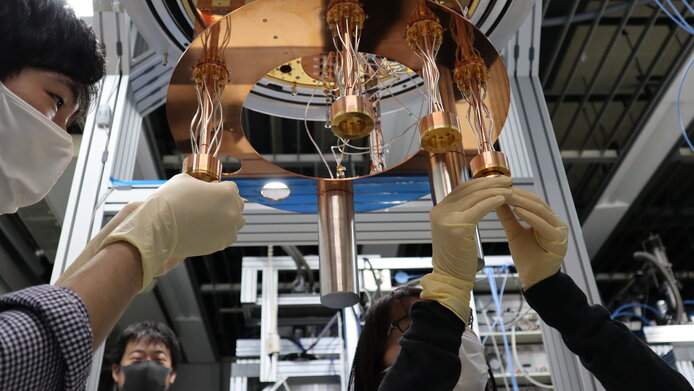

Fünf Jahre nach der Gründung zählt das Innsbrucker Unternehmen samt der mittlerweile entstandenen Tochtergesellschaft in Hamburg bereits 60 Mitarbeiter:innen. Eine weitere Niederlassung in London ist im Aufbau. Lechner und Kolleg:innen konnten Hardwarehersteller:innen in aller Welt von ihrem neuartigen Quantencomputer-Bauplan überzeugen, der auch bei großen Rechenaufgaben nicht an Komplexitätsgrenzen stößt. Eine der ersten großen Kooperationen entstand mit dem japanischen IT-Konzern NEC, der mittlerweile voll auf den Ansatz aus Innsbruck setzt. 2023 präsentierte NEC bereits den weltweit ersten Quantenprozessor mit ParityQC-Architektur.

In der internationalen Quantenforschung ist Lechners Start-up bestens vernetzt: Gemeinsam mit einem Konsortium konnte man zwei der größten Aufträge lukrieren, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Bereich Quantencomputing bisher vergeben hat. Insgesamt ist man in zwölf internationalen Forschungskonsortien vertreten. Bis dato ist ParityQC das einzige in dieser Art spezialisierte Unternehmen weltweit, das kommerziell und auf Lizenzbasis eine Quantenarchitektur – also eine bestimmte Art, Quantencomputer umzusetzen – anbietet. „Aufgrund unseres Geschäftsmodells können wir mit Partner:innen global zusammenarbeiten und dabei die Wertschöpfung in Europa halten“, sagt Lechner. Das Quanten-Start-up, das er gemeinsam mit Co-CEO Magdalena Hauser führt, schreibt bereits seit 2023 Gewinne.