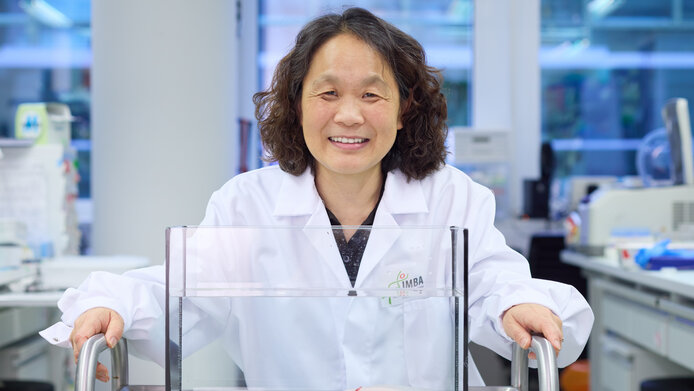

Heute untersucht Tanakas Labor nicht nur Arme und Beine, sondern auch viele andere Organe. An den über 300 transgenen Linien werden Leber, Herz, Gehirn und Retina erforscht. Ermöglicht wurde diese Erweiterung ihrer Forschung auch durch Förderungen des FWF, zuletzt erhielt Elly Tanaka den Wittgenstein-Preis 2025.

„Uns interessiert vor allem die Frage der Zellkompetenz“, erklärt Tanaka. „Was befähigt eine differenzierte Zelle dazu, sich wieder zu regenerieren?“ Im Bein konnte ihre Gruppe zeigen, dass aus Fibroblasten Stammzellen werden. Im Herz wiederum gelang ihnen der Nachweis, dass Herzmuskelzellen – von denen man lange annahm, sie könnten sich im erwachsenen Tier nicht mehr teilen – nach einer Verletzung wieder beginnen, sich zu teilen. Für den Menschen ist diese Erkenntnis von zentraler Bedeutung: Nach einem Herzinfarkt sterben im Herz große Mengen von Zellen ab, und das betroffene Gewebe verliert dauerhaft an Funktion. Nun möchte das Team die Signale entschlüsseln, die die Herzregeneration antreiben und steuern.

Auch in der Retina erforscht die Tanaka-Gruppe, wie Nervenzellen auf Verletzungen reagieren und wie sich diese Fähigkeit mit dem Alter ändert. Dem Team gelang es bereits, menschliche embryonale Stammzellen in retinales Gewebe zu differenzieren, und zwar in das Pigmentepithel der Netzhaut. Mithilfe dieses Gewebes suchen sie nach Wirkstoffen, mit denen Defekte des Pigmentepithels repariert werden können, die unbehandelt zu Erblindung führen.

Parallel dazu widmet sich die Gruppe einem weiteren neurowissenschaftlichen Schwerpunkt: der Regeneration des Gehirns. So adaptiert ihr Labor heute modernste Verfahren aus den Neurowissenschaften, etwa Whole-Brain-Imaging, um zu verstehen, wie sich neuronale Schaltkreise im Axolotl nach einer Verletzung neu verdrahten – und ob das Verhalten danach tatsächlich wiederhergestellt ist.

Eine weitere, grundlegende Frage treibt Tanaka um: Wie schafft es das erwachsene Tier, die richtigen Signale über so große Gewebemengen und Distanzen zu koordinieren? „Im Embryo wirken diese Signale in kleinen Strukturen, im Erwachsenen ist alles viel größer. Wie funktioniert das?“ Erste Hinweise kommen wieder aus Tanakas ursprünglichem Gebiet, der Regeneration des Schwanzes. Wenn ein erwachsener Axolotl seinen Schwanz verliert, regeneriert er einen vollständigen Satz an Wirbeln, deren Größe präzise an die adulte Dimension angepasst ist. Dafür nutzt der Axolotl vollkommen andere Mechanismen als während der Embryonalentwicklung. „Aber wie bestimmt das Gewebe die korrekte Größe?“

Die Antwort darauf hat direkte Auswirkungen für die Regenerationsmedizin: Denn wenn es gelingt, die Prinzipien zu verstehen, könnten sie bei menschlichen Stammzellen angewendet und Organoide entwickelt werden, die als Modelle für die Regenerationsmedizin dienen.

Als Tanaka mit ihrer Forschung begann, dachte sie kaum an medizinische Anwendungen. „Mich haben die Grundlagen interessiert – und das tun sie immer noch.“ Heute jedoch wird immer deutlicher, wie stark ihre Arbeit auch in medizinische Kontexte hineinwirkt. „Wir möchten Organoide züchten und an ihnen die Regeneration von Arm und Bein im menschlichen System erforschen und idealerweise gezielt beeinflussen.“

Aus improvisierten Experimenten mit Rasierklingen und Farbstoffen entstand moderne Regenerationsforschung. Aus einem ungewöhnlichen Tier wurde ein Modell, das unser Verständnis des Axolotls verändert – und vielleicht eines Tages auch die Medizin des Menschen.