„Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.“ So lautete die düstere Prognose. Es sei allerdings möglich, die Wachstumstendenzen zu ändern und einen ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herzustellen, heißt es weiter. Und: Je eher die Menschheit damit anfängt, desto besser. Das war 1972, also vor über 50 Jahren.

Die vom Thinktank Club of Rome in Auftrag gegebene und 1972 unter dem deutschen Titel „Die Grenzen des Wachstums“ erschienene Studie zur Zukunft der Menschheit einschließlich Wirtschaft und Umwelt wurde am Massachusetts Institute of Technology (MIT) erstellt. Die Studie beruht auf Computersimulationen. Donella und Dennis Meadows, sie Biophysikern, er Betriebswirt, und deren Mitarbeiter:innen am Jay Wright Forrester Institut für Systemdynamik simulierten die langfristigen Tendenzen und gegenseitigen Abhängigkeiten von Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung von Lebensraum.

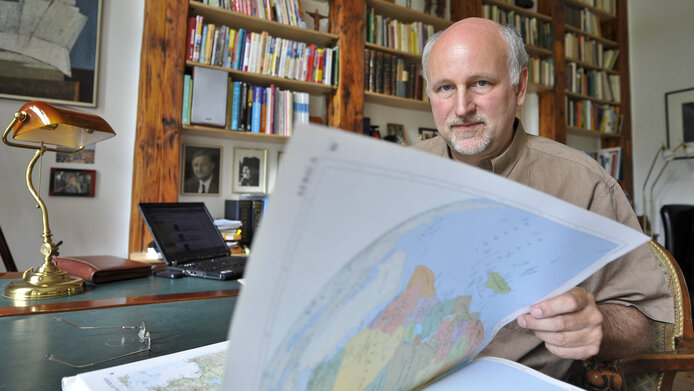

Einen „Paradigmenwechsel“ nennt Wolfgang Lutz diese Arbeit. „Auch wenn inhaltlich vieles nicht stimmte, war es ein völlig neuer Ansatz, multidimensional und global zu denken“, ordnet der Demograf die damalige Forschungsarbeit ein. Auch wenn heutige Modellrechnungen wie jene des Weltklimarates ungleich detaillierter und umfangreicher sind, so wurde die Basis dafür Anfang der 1970er-Jahre am MIT gelegt.