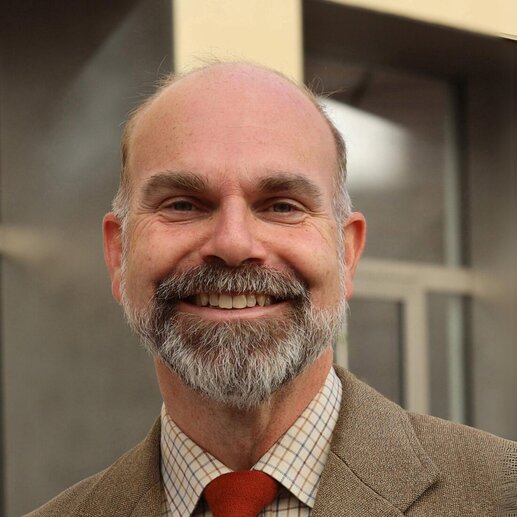

Dieses Citizen-Science-Projekt findet an einem besonders spannenden Ort statt: der Schule. Eine Schule hat alles, was Viren brauchen, um sich gut zu verbreiten, vor allem viele Menschen auf engem Raum. Während des mehrmonatigen Projekts werden Forschende gemeinsam mit Schüler:innen ein transdisziplinäres Forschungsprojekt aufsetzen, um der Übertragung und Verbreitung von Viren über die Luft noch genauer auf die Spur zu kommen. Die Wissenschaftler:innen bringen medizinische, epidemiologische und soziologische Forschungsexpertise und -erfahrung mit, die Schüler:innen Neugier und Unvoreingenommenheit. „Die Schüler:innen sind als unsere Kooperationspartner:innen sehr intensiv in den ganzen Prozess eingebunden“, sagt Andreas Bergthaler, Virologe an der MedUni Wien, der das Projekt leitet. „Das bedeutet, dass wir gemeinsam das Forschungsdesign entwickeln, die Experimente konzipieren, die Luftfilter aufstellen, die Proben gemeinsam erheben und auswerten usw. Am Ende sind die Schüler:innen auch Co-Autor:innen der Publikation.“ Da das Projekt transdisziplinär ist, werden auch sozialwissenschaftliche Methoden Anwendung finden, um die sozialen Bedingungen zu untersuchen, die epidemiologisch relevant sind. Und das Projekt ist noch in einer weiteren Hinsicht außergewöhnlich: Es macht sich selbst zum Gegenstand der Forschung. Die Ergebnisse werden zudem in den vorwissenschaftlichen Arbeiten der Schüler:innen verarbeitet. Ob später alle jugendlichen Teilnehmer:innen eine wissenschaftliche Karriere beginnen, ist zweitrangig: „Bei solchen Projekten geht es letztlich um die Kommunikation mit der nächsten Generation“, sagt Bergthaler. „Ganz unabhängig vom Thema möchten wir vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert und wie man mit komplexen Fragestellungen umgeht. Das ist meiner Überzeugung nach von allgemeiner Wichtigkeit für die Gesellschaft, nicht nur, um wissenschaftlichen Nachwuchs für die Forschung zu interessieren.“

Forschen für und mit der Gesellschaft in 6 neuen Top-Citizen-Science-Projekten

Die Einbindung von Bürger:innen in Forschungsprojekte im Programm Top Citizen Science ist mehr als eine symbolische Geste: Das Engagement fachfremder Personen ist eine Bereicherung, und einige Projekte wären ohne ihre Einbindung gar nicht durchführbar. „Gemeinsames Forschen von fachlichen Lai:innen und Wissenschaftler:innen erfordert auf beiden Seiten Kompetenzen, die wir mit der Förderschiene Top Citizen Science gezielt stärken“, sagt Christof Gattringer, Präsident des FWF.

In diesem Jahr fördert der FWF sechs Top-Citizen-Science-Projekte. Das Fördervolumen beträgt knapp 300.000 Euro; von der Medizin über Pflegewissenschaften, Soziologie, Informatik, Geowissenschaften und Geschichte bzw. Archäologie sind natur-, sozial- und geisteswissenschaftliche Disziplinen vertreten. Die diesjährige Förderrunde ist gemessen an der Anzahl der Projekte und am Fördervolumen die größte seit der Etablierung des Programms im Jahr 2015.

Um Kooperationen auf einem sehr hohen akademischen Niveau zu ermöglichen, sind alle Top- Citizen-Science-Projekte Teil eines vom FWF geförderten Basis-Forschungsprojekts und ergänzen dieses.

Von Schüler:innen über die Bewohner:innen eines Pflegeheims bis zur lokalen Bevölkerung in zwei alpinen Tälern sind in diesem Jahr Personen aus vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen als Citizen Scientists an den Projekten beteiligt. Von diesen wissenschaftlich tätigen Bürger:innen wird einiges verlangt: Sie werden Expertise und Wissen zur Verfügung stellen, sich mit der neuesten AI matchen, Daten erheben, Fotos machen und Forschungsergebnisse interpretieren. „Von den Kooperationen sollen die Beteiligten und die einzelnen Forschungsprojekte profitieren; ebenso hoffen wir, einen Beitrag zur Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen und wissenschaftlichen Methoden zu leisten“, so Gattringer.

Die aktuellen sechs Projekte werden zwei Jahre lang dauern. Einreichungen für die nächste Förderrunde des Programms Top Citizen Science sind bis zum 8. April 2024 möglich.

Über Top Citizen Science

Top Citizen Science fördert Forschungsaktivitäten, die eine Beteiligung von Bürger:innen ermöglichen, die zu einem substanziellen, zusätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beitragen. Die wissenschaftliche Qualität der Top-Citizen-Science-Projekte wird durch ein zugehöriges FWF-Forschungsprojekt („Basisprojekt“) sichergestellt, das bis zur Förderentscheidung (Oktober des Einreichjahres) noch nicht abgeschlossen ist. Ein Top- Citizen-Science-Projekt kann maximal 24 Monate umfassen und eine Förderung von maximal 100.000 Euro erhalten. Die Entscheidung über die Förderung als Top-Citizen-Science-Projekt trifft das Kuratorium des FWF auf Grundlage einer internationalen Begutachtung.