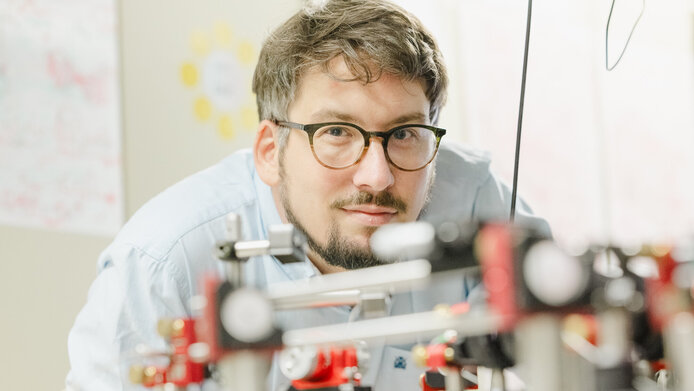

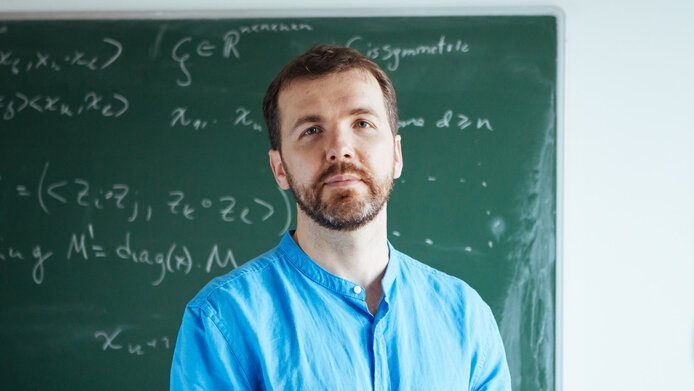

Vor fast einem Jahrhundert fanden Forschende heraus, dass es in der Mathematik einige Fragen gibt, die nicht beantwortet werden können. Juan P. Aguilera will in seinem mit dem FWF-START-Preis geförderten Forschungsprojekt verschiedene Bereiche der Mathematik zusammenführen, um neue Werkzeuge in der Logik zu entwickeln. Diese sollen helfen herauszufinden, welche Fragen tatsächlich Antworten haben und welche nicht. Im FWF-START-Projekt „Proofs Beyond the Transfinite“ kombiniert er die Beweistheorie mit der Berechenbarkeitstheorie und der Mengenlehre, um jenseits der Unendlichkeit nach mathematischen Werkzeugen zu suchen, damit festgestellt werden kann, ob mathematische Fragen Antworten haben oder nicht.

Juan P. Aguilera studierte zunächst angewandte Mathematik und promovierte dann an der Technischen Universität Wien zum Thema Unendlichkeit in der Mathematik. Er arbeitete als Gastwissenschaftler an der Harvard University, der Rutgers University, der University of Cambridge und der Universität Hamburg und hatte eine Stelle an der Universität Wien inne. Seine Beiträge zur Mathematik wurden mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt und 2023 schloss er seine Habilitationsschrift über mathematische Logik ab. Derzeit ist er an der Technischen Universität Wien tätig.